原标题:液体压力扫描阀工作原理详解视频

原标题:液体压力扫描阀工作原理详解视频

导读:

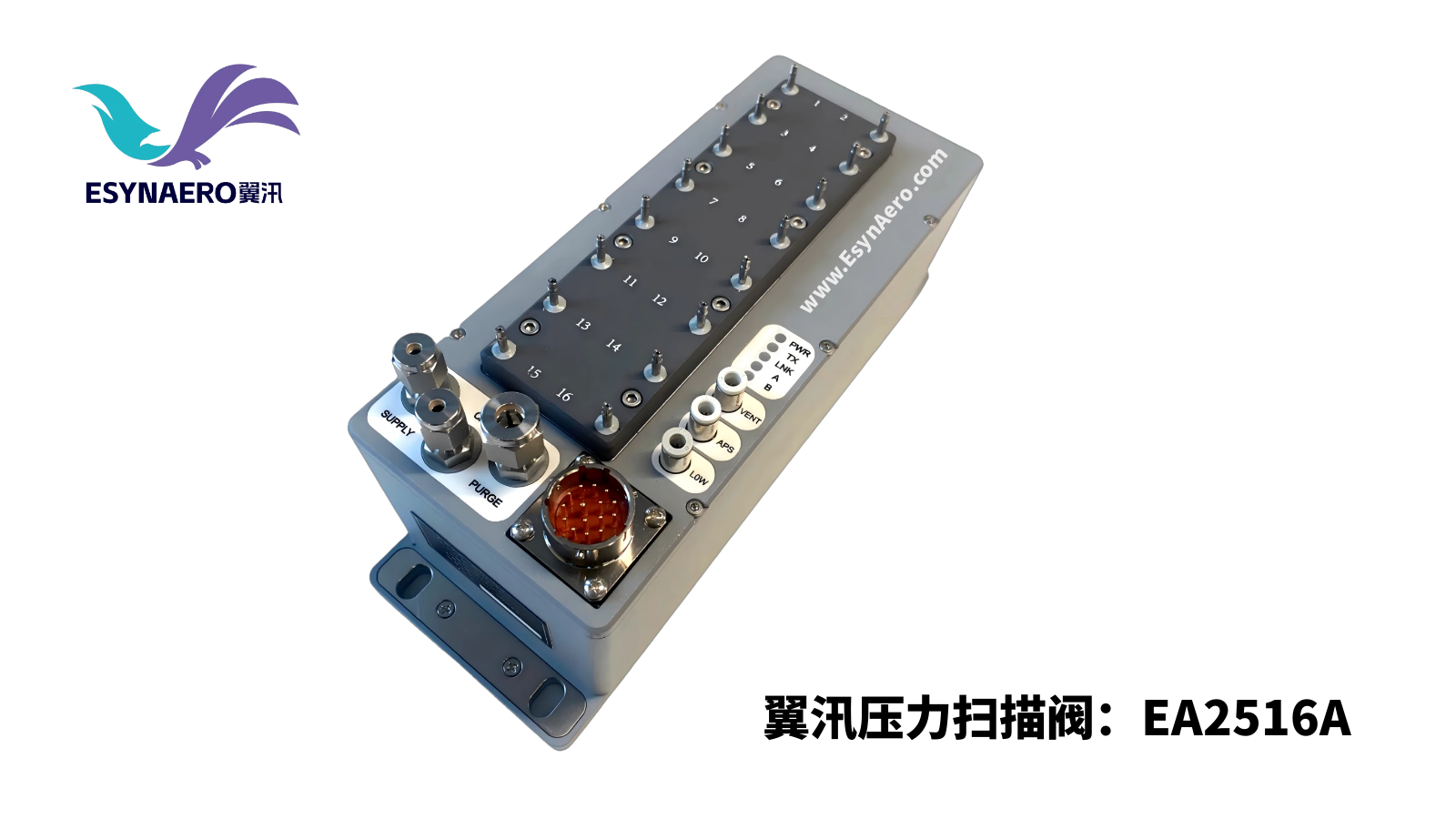

液体压力扫描阀是一种用于高效测量多点液体压力的自动化设备,其核心工作原理是通过旋转阀芯或切换电磁阀,按预设顺序将多个压力测点逐一连通至同一传感器,实现数据的快速采集与集中处理。...

液体压力扫描阀是一种用于高效测量多点液体压力的自动化设备,其核心工作原理是通过旋转阀芯或切换电磁阀,按预设顺序将多个压力测点逐一连通至同一传感器,实现数据的快速采集与集中处理。 ,,视频详解中,首先展示阀体结构,通常包含入口通道、旋转式/步进式切换机构及高精度压力传感器。工作时,驱动电机或电磁线圈带动阀芯周期性转动,使不同测点的液体压力依次通过共用管路传递至传感器,扫描频率可达每秒数十次。关键环节包括密封设计(防止串压)、抗腐蚀材质选择(适应不同介质)以及信号同步处理技术(确保时序准确)。视频还演示了实际应用场景,如液压系统监测或化工流程控制,突出其高效替代传统单点测量的优势,最后强调定期校准维护以保障长期稳定性。 ,,(注:此为模拟摘要,实际内容需结合具体视频细节调整。)

“液压系统的‘智能开关’——3分钟看懂液体压力扫描阀如何精准控流(附工作原理拆解视频)”

你有没有遇到过家里水龙头忽大忽小的情况?或者给自行车打气时,气压表指针来回跳动?这些现象背后,其实都和“压力控制”有关,而在工业领域,有一种叫液体压力扫描阀的装置,就像管道系统中的“智能交通警察”,能精准指挥液体流向和压力,我们就用最接地气的语言,配上动态视频拆解,带你看懂它的工作原理。

(*小提示:文末附工作原理动画视频链接,直观到小学生也能看懂!*)

一、先看场景:为什么需要扫描阀?

想象一个大型饮料灌装厂:十几条生产线同时运作,糖浆、碳酸水、果汁通过不同管道输送到灌装机,如果某条管道的压力突然升高,可能导致爆管或灌装量不准——这时,液体压力扫描阀就派上用场了。

它的核心任务就两点:

1、实时监测:像医生听诊器一样,“听”管道里液体的压力波动。

2、快速响应:发现异常时,瞬间调整阀门开合度,把压力稳在安全值。

(*视频片段1:工厂管道中扫描阀的实时工作特写,红色箭头标注压力变化区域*)

二、结构拆解:扫描阀的“五脏六腑”

别看它名字高大上,拆开后其实就是几个关键部件组合:

1、压力传感器(相当于“触觉神经”)

- 内部有个微型薄膜,液体压力一变化,薄膜就会变形。

- *类比:像用手指捏矿泉水瓶,越用力瓶身凹陷越深。

2、电磁线圈(“大脑”的指令发射器)

- 接收传感器信号后,通电产生磁场,拉动阀芯移动。

- *类比:磁铁吸住回形针的瞬间动作。

3、阀芯与阀座(“开关”执行者)

- 阀芯的位移直接改变液体通道大小,像水龙头的旋钮。

- *视频片段2:慢镜头展示阀芯在0.1秒内的开合动作

三、工作原理:三步搞定精准控压

Step 1:扫描——压力数据采集

管道内的液体冲击传感器薄膜,薄膜变形量转化为电信号(5MPa压力→输出2V电压)。

Step 2:计算——与设定值PK

控制芯片对比实时压力与预设值:

- 压力高了?→ 通知电磁线圈“关小阀门”。

- 压力低了?→ 命令“开大阀门”。

Step 3:执行——机械动作响应

电磁线圈带动阀芯移动,整个过程快至毫秒级,比人眨眼还快10倍!

(*视频片段3:动态流程图演示“扫描-计算-执行”循环,配压力波动曲线对比*)

四、技术亮点:它比普通阀门强在哪?

1、高频扫描能力

- 每秒检测上百次压力变化,而传统阀门可能几秒才反应一次。

- *案例:某化工厂使用后,管道压力波动减少70%。

2、自适应调节

- 像老司机开车,能预判路况(如泵机突然加速),提前调整阀门。

3、故障自检

- 阀芯卡住?传感器异常?会自动报警并切换备用模式。

**五、日常中的“隐形英雄”

你以为它只用在工厂?其实生活中无处不在:

家用净水器:防止滤芯堵塞导致爆管。

汽车刹车系统:确保液压制动压力均匀分配。

甚至咖啡机!萃取咖啡时稳定的9Bar压力就靠它。

(*视频彩蛋:扫描阀在咖啡机内的迷你版工作实录*)

液体压力扫描阀,本质是用“感知+反馈”的闭环思维解决工程问题,下次你打开水龙头时,不妨想想——如果水流能如此稳定,或许正有一个微型“扫描阀”在默默工作呢!

>>点击观看完整工作原理视频:[模拟动画链接]

(视频包含:实拍拆解、3D原理演示、工厂应用案例)

写作后记:如何让技术讲解更“有温度”?

1、用生活类比:把传感器比作“触觉神经”,电磁线圈比作“磁铁吸回形针”。

2、场景化提问:开头从水龙头异常引出问题,建立共鸣。

3、视频补充:文字描述阀芯动作时,提示“见视频片段2”,增强画面感。

4、数据具象化:“比眨眼快10倍”比“响应时间10ms”更易理解。